什么是实时监测频率

实时监测频率是指在特定时间段内,对某个系统、设备或过程进行监测的次数。这种监测通常用于确保系统的稳定运行、及时发现潜在问题以及提高工作效率。实时监测频率的计算对于监控系统的设计和实施至关重要。

实时监测频率的计算方法

实时监测频率的计算通常取决于以下几个因素:

监测对象的重要性:对于关键系统或设备,可能需要更高的监测频率以确保其稳定运行。

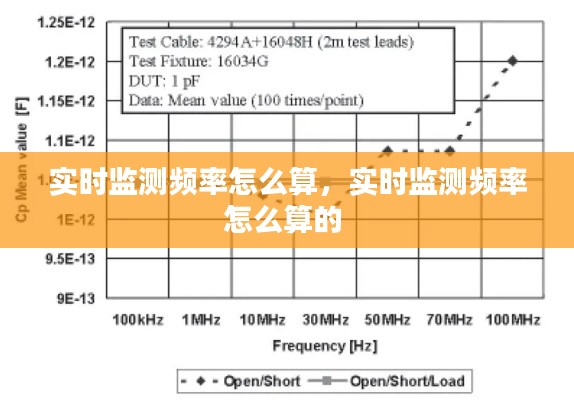

监测对象的动态变化:如果监测对象的状态变化较快,那么需要更高的监测频率来捕捉这些变化。

系统的响应时间:监测系统需要能够在问题发生时迅速响应,因此监测频率需要足够高以支持快速响应。

资源限制:监测系统的资源(如处理器、内存、带宽等)也会影响监测频率的选择。

以下是一些常用的计算实时监测频率的方法:

基于时间间隔的方法

这种方法是最常见的计算实时监测频率的方法之一。它基于预设的时间间隔来决定监测的频率。

固定时间间隔:例如,每5分钟监测一次系统状态。

动态时间间隔:根据系统负载或变化情况动态调整监测间隔。

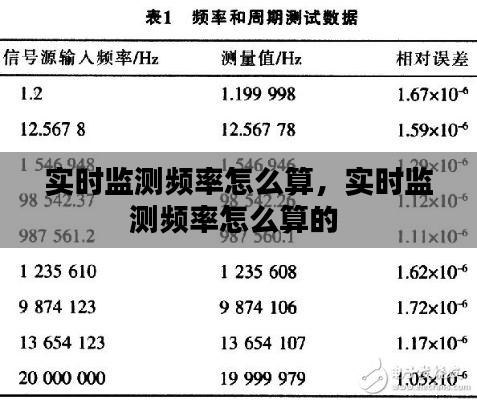

计算公式为:实时监测频率 = 1 / 时间间隔(小时、分钟、秒等)。

基于事件触发的方法

这种方法基于特定事件的发生来触发监测,而不是固定的时间间隔。

阈值触发:当监测值超过预设的阈值时,触发监测。

条件触发:当满足特定条件时,触发监测。

计算公式为:实时监测频率 = 事件发生次数 / 时间窗口(小时、分钟、秒等)。

基于资源限制的方法

这种方法考虑了监测系统的资源限制,以确保监测不会过度消耗资源。

计算公式为:实时监测频率 = 可用资源 / 总资源需求。

综合考虑的方法

在实际应用中,往往需要综合考虑多种因素来计算实时监测频率。

多因素加权:根据不同因素的重要性,对它们进行加权计算。

自适应调整:根据监测结果和系统反馈,动态调整监测频率。

综合考虑的方法可以更准确地满足实时监测的需求,提高系统的可靠性和效率。

结论

实时监测频率的计算是一个复杂的过程,需要根据具体的应用场景和需求来决定。通过综合考虑时间间隔、事件触发、资源限制等因素,可以设计出既满足实时性要求又不过度消耗资源的监测系统。合理的实时监测频率对于确保系统稳定运行、提高工作效率具有重要意义。

桂ICP备18009795号-1

桂ICP备18009795号-1