天问一号任务背景

天问一号是中国国家航天局于2020年7月23日发射的首个火星探测任务。这一任务旨在实现对火星的全面探测,包括火星表面、大气以及潜在的水冰资源。天问一号的发射标志着中国航天事业在深空探测领域迈出了重要步伐,也是中国航天科技实力的展现。

发射与轨道调整

天问一号探测器由环绕器、着陆器和巡视器(火星车)三部分组成。探测器在发射后,经过多次轨道调整,成功进入火星转移轨道。这一过程中,中国航天科技人员克服了诸多技术难题,确保了探测器的顺利飞行。

2021年2月10日,天问一号探测器成功进入火星轨道,开始了环绕火星的探测任务。随后,探测器进行了多次轨道调整,以优化探测器的轨道参数,为后续的着陆和巡视任务做好准备。

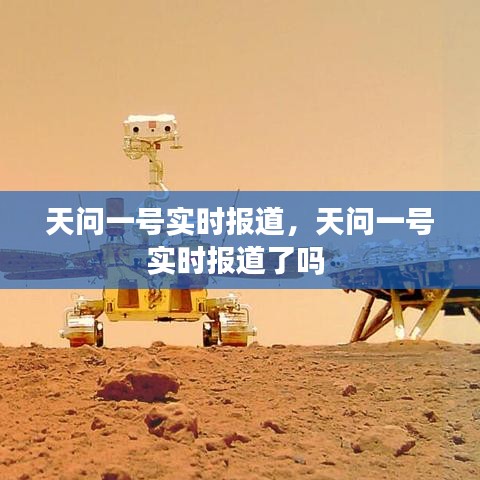

着陆器与巡视器

天问一号着陆器于2021年5月15日成功着陆在火星乌托邦平原南部预选着陆区。这是中国首次实现火星着陆,标志着中国航天事业在深空探测领域取得了重大突破。着陆器在火星表面开展了为期90天的科学探测工作,包括对火星表面物质、大气环境、地形地貌等方面的研究。

巡视器(火星车)于2021年6月11日成功驶离着陆器,开始了火星表面的巡视探测。火星车命名为“祝融号”,寓意着火神祝融,代表着中国航天人对火星探测的热情和决心。祝融号配备了多种科学仪器,可以对火星的土壤、岩石、大气等进行详细探测。

科学发现与成果

天问一号任务期间,着陆器和巡视器取得了一系列重要科学发现。例如,巡视器发现了火星表面存在水冰的证据,这对于研究火星的地质历史和潜在生命存在具有重要意义。此外,着陆器和巡视器还探测到了火星大气中的甲烷,这是火星上可能存在微生物生命的重要标志。

科学家们通过对火星表面物质的成分分析,发现火星表面存在多种矿物质,如硅酸盐、碳酸盐等,这些物质对于研究火星的地质演化具有重要意义。此外,通过对火星大气的探测,科学家们还发现了火星大气中存在水蒸气、二氧化碳等成分,这对于研究火星气候和环境具有重要意义。

任务进展与未来展望

截至2021年底,天问一号任务已经取得了丰硕的成果。着陆器和巡视器在火星表面开展了为期数月的科学探测工作,获得了大量宝贵的数据。这些数据将为科学家们深入研究火星提供了重要依据。

未来,天问一号任务将继续进行火星探测,包括对火星表面、大气以及潜在的水冰资源进行更深入的探测。此外,中国还将继续推进火星探测计划,计划在未来几年内发射更多的火星探测器,以实现对火星的全面探测。

天问一号任务的圆满成功,不仅展示了中国航天科技的强大实力,也为人类探索宇宙、了解火星提供了新的视角。随着中国航天事业的不断发展,我们有理由相信,中国将在深空探测领域取得更多突破,为人类的航天事业做出更大贡献。

桂ICP备18009795号-1

桂ICP备18009795号-1